Mi era ben chiara la definizione riportata nei libri, il suo significato sia letterale che figurato: zona marginale rispetto a un centro. Avevo capito che è un concetto non ben distinto, fuori dalla sfera geografica, e che dipende da epoca, da paese e cultura. Non avevo pensato, però, che si potesse essere né centro né periferia: non essere. Non è un’etichetta visibile, la periferia. Dai media arriva sempre uno strano messaggio su di lei: “nato in periferia” o “cresciuto in periferia”. Questo strano bollino viene appiccicato quando non si ha nulla di reale da dire. Un colore trasparente lasciato all’immaginazione del lettore, dell’ascoltatore, dell’utente. Se sei uno spacciatore, essere nato e cresciuto in periferia è un aggravante o un’attenuante? Se vinci Sanremo, è una medaglia al merito o un miracolo?

Scoprii che c’erano quartieri di periferia che erano mischiati con i quartieri del centro. Quartieri poveri e quartieri ricchi disposti a scacchiera. Periferia come qualcosa di opposto al centro, non lontana ma estranea e divergente. Zone di pensiero centrali e periferiche. Allora la periferia era il luogo degli artisti e dei visionari, dei rivoluzionari e dei disadattati.

Sono sempre stato contento di essere nato e cresciuto in periferia e, se nulla cambierà, vi morirò. Così, quando leggo che la periferia è palestra di vita, non posso fare a meno di ridere: ogni volta che respiri sei in palestra. Ogni volta che prendiamo aria ci alleniamo alla vita, il dove sei è un dettaglio, così come il cosa.

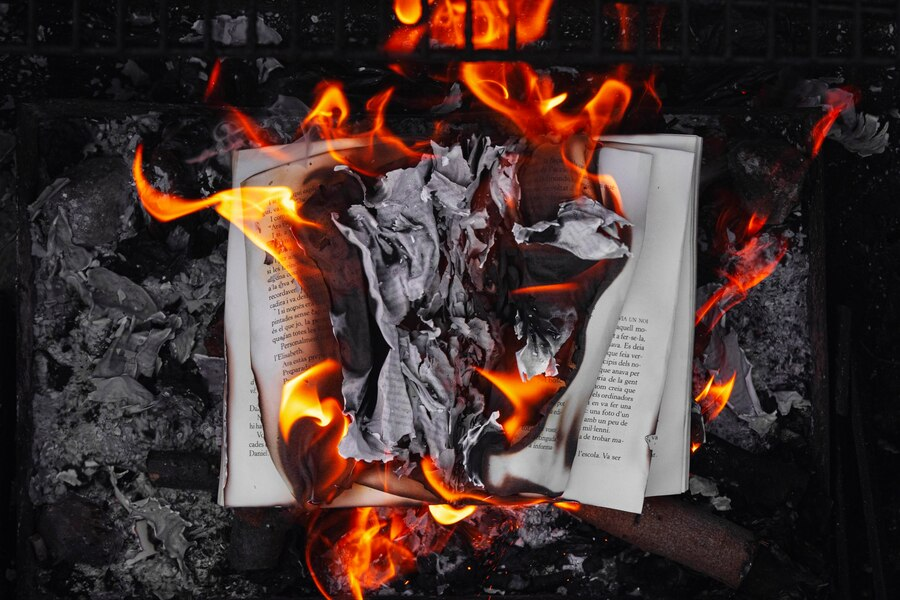

La divisione centro contro periferia ti arriva chiara a scuola. Il conflitto è fatto di pelle e capelli, di voti e professori, di zaini e motorini truccati, di stivali neri e magliette rosse. Dicono che se non sei nato in periferia, non puoi capire come funziona. Come se Salgari fosse nato alla periferia di Mompracem per capire i conflitti umani. Dicono che ogni vita è un libro. Certo, ci sono quelli con le pagine pergamenate e i fili d’oro e quelli solo in edizioni economiche con le pagine ingiallite, ma è la trama il punto. È quello che raccontano, quello che dicono che li rende belli o dannati. Se la storia che racconta ci resta dentro, se ci fa riflettere, se le persone di cui parla ci stanno a cuore. Dicono che una vita scomoda, dura, rinnegata è libro di periferia. Per questo, li bruciavano… i libri.

Poi, c’ero io che continuavo a chiedere, a voler sapere, a volere una risposta. Quando il mondo osservava con crescente preoccupazione gli eventi in Cina, che sarebbero scaturiti nella pandemia da Covid-19, ricevetti una telefonata, anzi, la telefonata.

— Era ora! È già ufficiale? — se si pone la stessa domanda per anni, non si è pronti a ricevere, alla fine, una risposta. Una qualunque risposta.

— Sì, a febbraio.

— Dannazione!

— Sarebbe stato meglio qualche giorno prima ma… È già stata dura così.

— Certo, c’è l’abbiamo fatta. Però resta l’amaro di un altro anno perso.

— Anche questa è politica.

Nel linguaggio di Frank, la frase è facilmente interpretabile: sapevano e hanno taciuto, e prima di capitolare hanno fatto saltare la ricorrenza, almeno per quest’anno.

— Cambierà qualcosa, adesso? — la mia era frustrazione, pura e semplice.

— Non cambierà nulla e lo sai. Ma lo abbiamo fatto per loro, no?

— Certo, hai ragione. Mi mandi il link?

— È ancora solo un atto, ci vorrà circa un mese prima della trascrizione ufficiale…

“I tempi tecnici del governo federale… bla bla bla”, politica atto secondo: fosse stato per loro, avrebbero glissato, non avrebbero nemmeno portato il caso in aula. Frank mi raccontò le ultime udienze, le arringhe e le motivazioni della sentenza finale. Il tono e le parole erano strane. Come se quell’atto finale fosse stata una messa in scena orchestrata da dei genitori vecchi e stanchi per dei figli cocciuti ed esasperanti. Come se quella ammissione fosse stata un contentino a un gruppo di disadattati, a gente di periferia.

L’atto pubblico era stato depositato, come preventivato, il 20 febbraio 2020, ma la trascrizione ufficiale mi giunse a maggio. Un atto, tanti libri.

Feci subito qualche telefonata per spargere la notizia. Inviai delle mail riesumando il loro testo da delle bozze che avevo scritto durante le notti insonni dei primi mesi del processo; le conservavo per una scaramanzia ossessiva, per la sicurezza che sarebbe giunto il loro giorno. Feci girare la notizia sui social e, alla fine, esausto, chiamai mia moglie.

— Abbiamo vinto! Hanno ratificato tutto come richiesto. — le dissi di corsa masticando qualche parola, ancora prima che avesse finito di dire “ciao”.

— Sono contenta. — rispose con un profondo sospiro di sollievo. — Niente più ricorsi, niente più appelli, niente più udienze? È finita, finita?

— Finita. Il governo ha riconosciuto tutto e ha chiesto scusa.

— Tu come stai?

— Non lo so. — ammisi. — Cioè, sono contento, e al tempo stesso so che non cambierà nulla, ma sentivo di doverlo fare. Non avrei potuto fare finta di nulla: non sono morti di serie B. Però, non lo so, ecco, sono contento che sia finita così.

— Lo hai detto al gruppo? Hai sentito Frank?

— Ho provato a chiamarlo, ma il numero era occupato. Immagino stia festeggiando o piangendo o entrambe le cose. Ho mandato una email agli altri. Ci dovremo organizzare per farlo sapere alla stampa, e poi…

— Hai preso le pillole? — la voce le tremava.

— Sì, è tutto a posto. — risposi, tra le lacrime.

La gioia durò pochi giorni, la pandemia cancellò ogni speranza di avere una voce. La notizia ebbe giusto un paio di trafiletti sui giornali, più per conoscenza diretta di alcuni giornalisti che per reale interesse da parte del pubblico. I post sui social furono ignorati e ricevettero solo qualche like, niente a che vedere con le immagini meme di Karate Kid di “Togli la DAD, metti la DAD” o con i gattini del buongiornissimo caffè: il centro della comunicazione social. Tutto il resto era conteggio di malati e morti, tutto girava intorno alla pandemia, ogni cosa era un conteggio, di nuovo.

Il tutto era iniziato alla mia nascita. Quando d’istinto respirai il primo boccone d’aria e strillai al mondo di essere vivo. Fu a otto anni, però, che la cosa divenne evidente. Ero geniale in alcune cose e fuori dagli schemi, nel bene e nel male, per altre. Un comportamento ossessivo per le scienze e una spiccata avversione alla socialità e alle sue regole. Un genio asociale, un disadattato rivoluzionario. Avrei dovuto aspettare il 2007 per avere una diagnosi: sindrome di Asperger. Sindrome dello spettro autistico, ad alto funzionamento: senza compromissioni che pregiudichino una vita normale (un giorno capirò anche questo aggettivo).

Nel 2013, però, la diagnosi venne stravolta nel nome, ma non nella sostanza. Si scoprì che il dottor Asperger, da cui la mia condizione prendeva il nome, collaborava con il regime nazista e non salvò dei bambini dalla soluzione finale. Al contrario, li inviò a morire nella clinica Am Spiegelgrund di Vienna. Il grande libro delle malattie era stato aggiornato, la sindrome di Asperger fu così cancellata e la precedente condizione fu annoverata nel disturbo dello spettro autistico. In fin dei conti, nessun giapponese avrebbe voluto che la malattia del proprio figlio si chiamasse Enola Gay, l’aereo che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, no? Per anni, ho festeggiato l’Asperger Day… come se un deportato festeggiasse l’Hitler Day…

Cercai allora come era stato possibile che nessuno ne sapesse niente. Come era possibile che un medico decida di mandare a morire dei bambini e la cosa fosse passata inosservata, dimenticata. Non una riga nei siti di storia del nazismo o della shoah. Cercai la descrizione di tutti i simboli usati nei campi di smistamento e di concentramento in Austria, Italia, Germania e Polonia. Vi era una spiegazione dettagliata di ciascuno di loro con intere pagine sulle sofferenze e lo sterminio di ebrei, rom, sinti, testimoni di Geova, omosessuali, massoni, politici, disabili, e tanti altri, ma nulla sugli affetti da autismo, nulla.

Il simbolo non si poteva sbagliare, era il triangolo nero con la punta verso il basso: elemento asociale. “Elemento” non persona, ovviamente, ma nulla che indicasse coloro affetti da autismo. Per i nazisti, un asociale era un disoccupato cronico, un ribelle, un artista, un inadatto al lavoro o a vivere in società. In altri archivi, si faceva nota di malattie mentali, una definizione che comprendeva chiunque non pensasse come la maggioranza.

Nel 2018, la storica Edith Sheffer pubblicò il libro “I bambini di Asperger”. Un saggio sulla genesi della psichiatria e del sistematico sterminio di tutti coloro che non rientrassero nel profilo mentale del perfetto ariano. Nei processi che seguirono la sconfitta dell’asse, l’uccisione di migliaia di persone, per lo più bambini, veniva descritta dai loro carnefici come: morte per compassione. Uccisi perché geneticamente inferiori e incapaci di adattarsi alla società, come scrisse lo stesso Asperger nelle lettere di accompagnamento per il trasferimento a Vienna dei suoi pazienti.

Il dottor Asperger, che mandava a morire i suoi pazienti perché non era in grado di aiutarli, non è stato né il primo né l’ultimo dei nazisti che dopo la guerra si sono ripuliti la facciata. Il dolore più grande è stato, però, scoprire che la Germania non aveva mai riconosciuto le vittime “asociali” come vittime della follia nazista.

Scoprii così che un gruppo di persone aveva fatto espresse richieste al Bundestag e mi unii a loro. Le richieste, che diventeranno negli anni processi e udienze, erano semplici: dare alle vittime l’unica cosa che si possa donare loro, il loro libro, la memoria. Nell’elenco delle vittime ricordate durante la Giornata della Memoria, non vi erano. Nell’elenco delle persone uccise dai nazisti, erano assenti.

La clinica degli orrori, la Am Spiegelgrund, non fu chiusa dopo la guerra, ma continuò i suoi esperimenti sui bambini fino agli ‘80. Tra le mura del padiglione 15, più di 792 bambini furono uccisi dai nazisti, e i loro corpi furono conservati e usati per anni per gli esperimenti. Dopo la guerra, i loro cervelli furono consegnati a un altro importante scienziato nazista, Heinrich Gross, per continuare le sue ricerche. Il dottor Gross fu processato, ma mai condannato per i suoi crimini.

Ci sono state tante occasioni nella mia vita nelle quali la mia condizione mi facesse pensare che io sia nato lontano dagli esseri umani, in periferia appunto. Che io sia per diritto di nascita, periferia. Ma non potevo tollerare che per quanto si possa essere costretti a vivere come periferia e si possa essere uccisi perché periferia, ci si tolga la possibilità di essere, prima, e di essere ricordati, dopo.

Fossi nato in quegli anni, mi sarebbe spettato un letto o alla Am Spiegelgrund o in un lager. Alla fine, in ogni caso, la morte. Infine, la formaldeide per proseguire gli esperimenti sul mio cervello o il forno crematorio. Il tutto senza essere considerato una vittima: morto per compassione, se bambino, o scomparso, se adulto.

Nel silenzio del dolore e della vergogna, il 27 gennaio 2021, per la prima volta, gli asociali, gli uomini, le donne e i bambini uccisi e dimenticati perché estranei alla società, sono stati ricordati. Ricordati lontani dai documentari, ricordati lontani dai grandi film e dai grandi libri, ricordati lontani dalle stories, ricordati lontani dai riflettori.

Ricordati, in periferia.